神社参拝でほとんどの人が行うのがお賽銭を納めることです。

ただ、お賽銭といってもいくら入れるといいのかと考える人もいると思います。

というわけで、今回はお賽銭について書いてみました。

神社に焦点を当てていますが、考え方はお寺も一緒じゃないなかと思います。

それでは、誰かの参考になれば幸いです。

目次を選んでもらえれば、気になる内容にジャンプできますよ。

もくじ

はじめに:お賽銭の意味、知っていますか?

神社に行くと当たり前のようにお賽銭を入れ、手を合わせる。

けれど「なぜお賽銭を入れるのか?」と聞かれて、答えられる人は意外と少ないかもしれません。

本記事では、お賽銭の由来や金額の意味、そして参拝で最も大切にしたい“心の持ち方”について、わかりやすくお伝えします。

お賽銭とは?神様への“感謝”を形にしたもの

お賽銭は、神様にお願いをするための「料金」ではありません。

本来は「感謝の気持ち」や「日々の無事へのお礼」を、目に見える形で表すものです。

「賽(さい)」という文字は“報いる”という意味があり、

「お賽銭=感謝の気持ちを報いるもの」と考えられています。

つまり、「お願いごと」よりも「ありがとう」の気持ちを込めて入れるのが、本来の姿です。

お賽銭の金額に意味はあるの?

よく聞く「5円=ご縁」「10円=縁遠い」といった語呂合わせ。

面白いですが、神社側からすると金額にこだわる必要はありません。

神様は、金額の多寡ではなく“気持ち”を見てくださいます。

例え1円でも、心を込めて捧げたお賽銭なら、それは十分に尊いもの。

大切なのは、「お願いを叶えるために払う」のではなく、

「今ここにある幸せへの感謝」を伝えることです。

お賽銭の起源と歴史をたどる

お賽銭の歴史は古く、かつてはお金ではなく「お米」や「布」「酒」などを神様に供えるのが一般的でした。

貨幣が一般に流通し始めてから、少しずつ硬貨が使われるようになったといわれています。

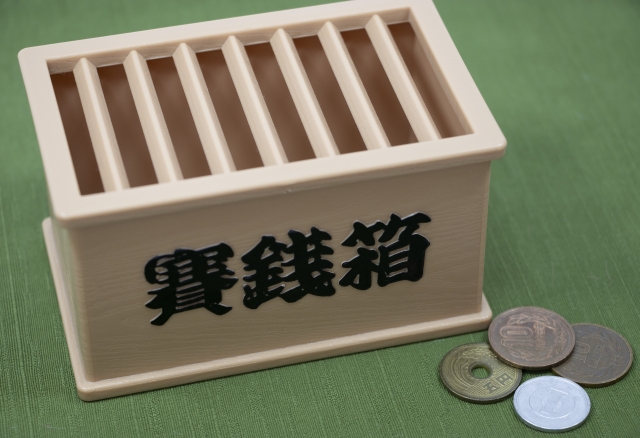

賽銭箱が普及したのは江戸時代以降。

それまでは、直接供え物を神前に置く風習が主流だったそうです。

時代が変わっても、“感謝の心を表す”という本質は変わっていません。

お賽銭ってどう使われているの?

集められたお賽銭は、神社の維持管理に使われています。

たとえば:

- 社殿の修繕や清掃

- お札・お守りの準備

- 神職さんの人件費

- 地域の祭礼・行事費用 など

つまり、お賽銭を通して、神社という場所を未来に残す手助けをしているのです。

まとめ:一番大事なのは“気持ち”です

どれだけの金額を入れるかではなく、どんな気持ちで手を合わせるか。

お賽銭とは、心の中の「ありがとう」を形にするもの。

これから神社を訪れる際には、

ぜひその日までの無事や健康に感謝して、一礼してみてください。

きっと、その静かな気持ちが、あなた自身を少し優しくしてくれるはずです。